“L’impronta idrica non si delocalizza”. Intervista a Massimo Marino

“Prendiamo il maglione che ho addosso, il suo impatto ambientale esiste anche se non è stato fatto in Italia. Semplicemente è stato spostato da un’altra parte. Spesso ce ne dimentichiamo, così come non prendiamo in considerazione la questione fondamentale dell’impronta idrica di un prodotto. Che va calcolata lungo tutto il ciclo di vita della produzione, smaltimento compreso”.

Per raccontare la sua visione Massimo Marino parte da un semplice maglione.

Ingegnere Ambientale e Dottore di Ricerca in Life Cycle Assessment, Marino nel 1998 ha fondato Life Cycle Engineering.

Dopo anni di esperienza in progetti con Barilla, Coop, Esselunga, Cremonini, Granarolo e altri, nel 2021 ha fondato Perfect Food, società di consulenza per l’agroalimentare.

È autore e coautore di numerose pubblicazioni, tra cui il manuale “Analisi del ciclo di vita” (Edizioni Ambiente 2008) e il recentissimo “Il cibo perfetto” insieme a Carlo Alberto Pratesi (Edizioni Ambiente 2022).

Massimo Marino, il 22 marzo è la Giornata mondiale dell’acqua, decisa dall’Onu per sensibilizzare le persone sul valore dell’oro blu. Nei suoi lavori lei parla spesso dell’impronta idrica dei prodotti. Di che si tratta?

L’impronta idrica è l’impatto in termini di consumo di acqua, o meglio di utilizzo di acqua, che si ha nel momento in cui si produce un prodotto di qualsiasi tipo, che sia un prodotto alimentare o un prodotto tessile o un oggetto. L’impronta idrica va calcolata lungo tutto il ciclo di vita della produzione. Quindi, dall’estrazione delle materie prime, alla produzione vera e propria, fino all’utilizzo e al suo smaltimento. In sintesi l’impronta idrica indica l’utilizzo di acqua lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.

Hai parlato del ciclo di vita del prodotto che quelli bravi definiscono con l’acronimo Lca che sta per Life Cycle Assessment. É necessario perciò chiederti cos’è il ciclo di vita del prodotto?

Studiare il ciclo di vita del prodotto, ovvero il suo Lca, vuol dire studiare tutto quello che succede da un punto di vista degli impatti ambientali, lungo tutta quanta la catena di produzione di realizzazione di un qualsiasi prodotto. Ad esempio se noi prendiamo in considerazione un chilo di pasta, l’analisi inizia dalla coltivazione del grano duro in campo, distinguendo la provenienza che può essere l’Ucraina o la Puglia.

Poi si passa all’analisi della trasporto, della molitura del grano necessaria a farne della semola, la sua produzione, fino alla consumo casalingo, ovvero banalmente quanta acqua ho messo a bollire per cuocere quel chilo di pasta.

Dove e quando nasce questa l’analisi del ciclo di vita?

I primi studi sul ciclo di vita dei prodotti nascono alla fine degli anni Sessanta e Settanta in ambiente industriale, nel momento in cui si cercava di andare a analizzare i processi produttivi soprattutto per motivi energetici. In quegli anni le prime crisi energetiche facevano capire alle persone che in quei tempi gestivano i processi produttivi, che bisognava fare attenzione a un sistema complesso, per andare a ridurre i consumi di energia e quindi bisognava iniziare ad aprire gli occhi e guardare anche fuori dallo stabilimento produttivo.

E lì nasce il metodo delle analisi del ciclo di vita, prima in ambito industriale e poi inizia a entrare nelle accademie. Quindi gli studiosi, scienziati, accademici iniziano ad affrontare appunto questa analisi in modo sempre più olistico, fino ad arrivare a sviluppare la metodologia negli anni 90 in modo robusto, per poi tornare nel mondo industriale recentemente e quindi andare a supportare le strategie di sviluppo industriale e anche la comunicazione.

Questo sono le origini del life cycle thinking. Se ci concentriamo invece in modo più stretto sul tema dell’impronta idrica, dobbiamo dire che è un tema un po’ più recente.

Su questo aspetto specifico uno dei pionieri è stata l’università di Twente, in Olanda, negli anni Duemila dove hanno focalizzato l’attenzione sull’acqua come indicatore dell’impatto ambientale.

Perché è importante utilizzare questa metodologia?

Questa metodologia, come si è detto, ha origine nel secolo scorso, ma si è diffusa molto a partire dai primi anni di questo secolo. É importante perché risponde a un’esigenza ambientale fondamentale: non spostare gli impatti da un posto all’altro.

Ci puoi fare un esempio molto pratico?

Nel momento in cui l’Occidente o l’Italia, non ha più attività di produzione di determinati oggetti perché magari sono stati prodotti altrove, si potrebbe dare adito all’idea che l’Italia non sia più un generatore di impatti.

Se invece applico l’analisi del ciclo di vita per esempio al maglione che ho addosso, come dicevo prima mi rendo conto che l’impatto in realtà non è evaporato, ma semplicemente è stato spostato in un altro luogo. Quindi avere la visione del ciclo di vita di un prodotto ci consente di prestare più attenzione e consapevolezza agli impatti ambientali senza facili semplificazioni.

E questo ci consente di smascherare le sempre più frequenti comunicazioni all’insegna del greenwashing?

Assolutamente sì. Un classico caso di greenwashing potrebbe essere per esempio quello dell’auto elettrica, dove spesso viene fatta l’equazione: elettrica e pertanto a impatto zero.

Ma non è affatto così. Se facciamo l’Lca di quell’auto scopriamo che è tutt’altro che a impatto zero.

Va detto che talvolta il greenwashing non è doloso, ma colposo. In quanto scaturisce sostanzialmente dall’ignoranza, nel senso che non si è a conoscenza del ciclo di vita di quel prodotto. Se al contrario un qualsiasi oggetto lo considero lungo tutto il ciclo di vita, mi rendo conto che non posso mai dire che una cosa è a impatto zero, ma che ha un impatto che magari su certi ambiti, l’acqua o le emissioni di carbonio, è sicuramente minore che in altri.

In altri termini l’analisi del ciclo di vita ci consente di avere una visione complessiva, per certi versi a tutto tondo del prodotto analizzato. E in questo modo può essere un ottimo presupposto per comunicare in modo più corretto.

Se l’impronta idrica è un indicatore ambientale come dobbiamo comportarci se vogliamo essere rispettosi del suo ciclo naturale?

Tutti noi ricordiamo il ciclo dell’acqua che ci hanno insegnato alle elementari. Esso ci dice che l’acqua in realtà è una, è sempre lo stesso elemento che in natura cambia trasformando il suo stato. Solo il suo stato si muove, si sposta, ma di fatto è sempre lì. L’acqua non è come il petrolio o altri elementi che se lo estrai lo esaurisci.

É per questo che poco fa mi sono corretto precisando che più che di consumo è opportuno parlare di utilizzo dell’acqua. Se partiamo da questa considerazioni sono due sono i danni possibili che noi possiamo arrecare all’acqua.

Quali sono?

Il primo è quello di inquinarla dopo il nostro utilizzo e di rimetterla in ambiente inquinata. Il secondo danno che possiamo fare è quello di cambiargli velocemente lo stato. Ad esempio l’acqua della neve o dei ghiacciai che diventa velocemente acqua dolce e poi acqua salata snaturando in tempi naturali.

E qui il riscaldamento globale ha un ruolo non indifferente.

Faccio un altro esempio per capirsi. Io abito a Torino. Quest’anno nel nord ovest dell’italia abbiamo una siccità pazzesca. Questo non vuol dire che l’acqua sia sparita.

É semplicemente da un’altra parte. Ci servirebbe qui in termini di neve, ma non c’è, sarà probabilmente in mare e prima o poi il ciclo dell’acqua ce la riporterà.

Ma noi ne avremmo bisogno in questo momento.

Abbiamo quindi un problema di “tempismo” e di contesto mi sembra di capire…

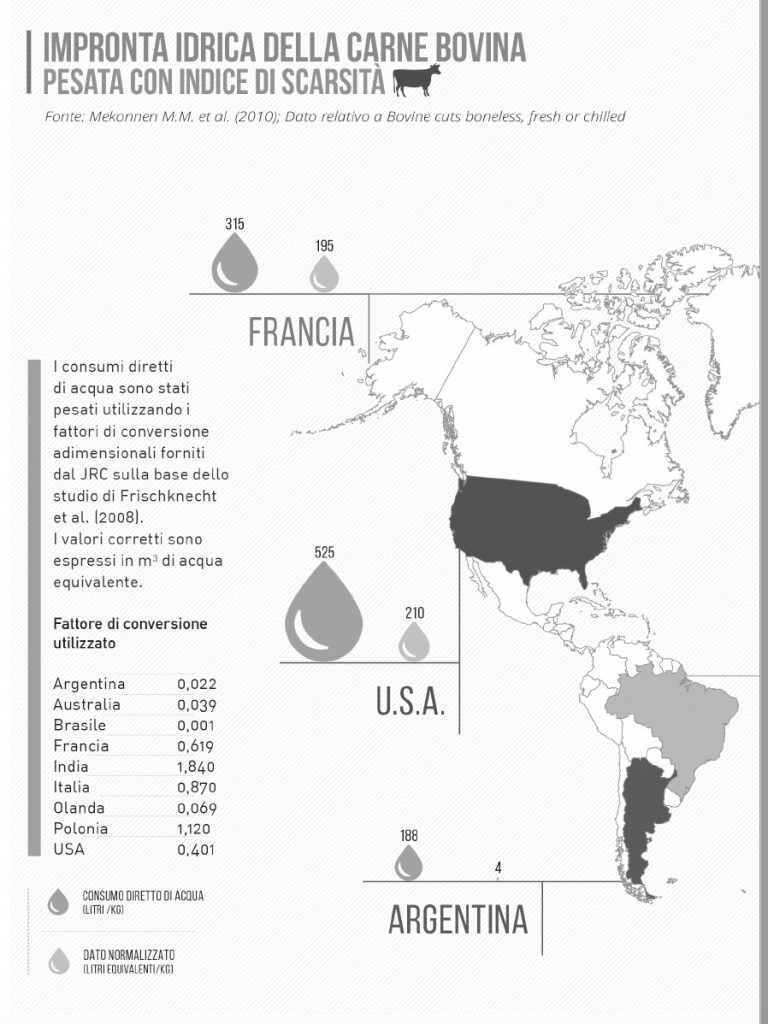

Sì è un problema di utilizzo dell’acqua in un determinato contesto. Quando parliamo di impronta idrica, dobbiamo sempre parlare di utilizzo dell’acqua In relazione al luogo in cui questo utilizzo avviene.

Molto spesso si sentono dei numeri che circolano sulla rete. Ad esempio, per fare un chilo di carne servono quindicimila litri di acqua. Sono numeri che comunicativamente sono molto di impatto, ma in realtà se poi uno entra dentro quel numero lì, si accorge che è un numero che non ha un significato in sé, da un punto di vista tecnico e scientifico, perché in realtà l’utilizzo di acqua dovrebbe essere messo in relazione con la disponibilità di acqua di quel territorio.

Eppure come ci insegna il Barilla Center for Food & Nutrition con il suo framework della doppia piramide (vedi video qui sopra, ndr), ci sono alimenti con più impatto di altri…

Sicuramente quelle rappresentazioni sono rappresentazioni corrette per dare un’indicazione qualitativa. Ma ripeto, la cosa importante da capire è l’utilizzo di acqua in relazione al territorio in cui questa cosa avviene. Non a caso molti cibi che hanno bisogno di acqua sono nati in posti in cui l’acqua c’era.

Quindi il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano stanno sul Po. In Puglia, in Sardegna ci sono altri formaggi. Se uno pensa alla Sardegna, il formaggio cheì viene in mente il pecorino che deriva dal latte di pecore, che sono animali che hanno bisogno di meno acqua dei bovini.

Quando si parla di impronta idrica è importante tener presente la complessità del tema che non può essere ridotta a facili semplificazioni.

Una maglia di cotone, giusto per parlare di un altro prodotto, ha un’impronta idrica molto maggiore di una maglia di fibre sintetiche. Mentre invece, dal punto di vista della sostenibilità, gli impatti che le fibre sintetiche hanno sull’ecosistema in termini di inquinanti rilasciati o di produzione di microplastiche, sono sicuramente maggiori di quelle di una maglia di cotone.

Con questo voglio dire che bisogna stare attenti a non utilizzare l’impronta idrica come unico indicatore per facili equazioni. Non è detto che se un prodotto ha bisogno di molta acqua allora sia necessariamente insostenibile.

Cosa possiamo fare e cosa si sta facendo per un uso più oculato della risorsa acqua?

La rete è piena di suggerimenti di buon senso. Cose del tipo, irrigare a goccia la siepe, chiudere il rubinetto quando laviamo i denti o ci insaponiamo sotto la doccia e via dicendo. Tutti piccoli gesti, ma con un importante valore educativo e di consapevolezza.

Ma anche su scala industriale si osservano alcune cose importanti. Soprattutto in due ambiti.

Ad esempio nell’ambito della produzione seriale degli stabilimenti produttivi ci sono ormai tante tecnologie che consentono di riutilizzare più che si può l’acqua, perché se è vero che in alcuni casi l’utilizzo di acqua non è semplice da ridurre, è però altrettanto vero che si può lavorare per andare a riutilizzare sempre la stessa acqua, magari con piccole depurazioni.

Inoltre, passi molto importanti, li stiamo vedendo in ambito agricolo dove la digitalizzazione ha aperto le porte alla cosiddetta agricoltura di precisione che consente, tra le altre cose, di capire quali sono le zone di uno stesso campo che hanno bisogno di acqua e quindi di fare irrigazioni molto mirate. Questo consente risparmi di acqua mostruosi.

Il tuo ultimo libro che hai scritto insieme a Carlo Alberto Pratesi ha un titolo intrigante “Il cibo perfetto”. Ma qual è il cibo perfetto?

Il cibo perfetto è quello coerente con i valori di chi fa la scelta. Nel libro, quello che diciamo è che la sostenibilità è un tema articolato che ha dei dilemmi. Questi dilemmi ci impongono di fare delle scelte. Quindi è perfetto quello che è coerente con le scelte che facciamo.

Puoi fare un esempio per chiarire questo concetto?

Prendiamo il classico chilometro zero che è uno degli aspetti, se vogliamo, più controversi quando parliamo di sostenibilità. Il chilometro zero ha degli immensi vantaggi economici se pensiamo alle comunità locali e alle culture locali e alle economie locali. Non è detto che abbia necessariamente dei vantaggi ambientali in termini di CO2 emessa. Quindi è perfetto?

Scusami ma gli spostamenti non sono per definizione ad alto impatto di emissioni?

Gli spostamenti, spesso, sono poco rilevanti rispetto al ciclo di vita complessivo del prodotto. Spostare grandi quantità di grano dal Canada o dall’Ucraina (quando si ripotrà) all’Italia, ha un impatto ambientale limitato se lo metto in relazione col vantaggio ambientale che ho nel produrre il grano in un posto in cui viene su meglio: viene prodotto con meno input e meno necessità.

Quindi per tornare al chilometro zero, se io ho come valore al centro dei miei pensieri o visione, il bene delle comunità locali, il mio cibo perfetto sarà probabilmente a chilometro zero.

In sintesi nel libro invitiamo a partire dai valori: dalle cose che riteniamo importanti per poi fare delle scelte coerenti nel mare magnum dei dilemmi con cui dobbiamo fare i conti.

Change-Makers è il magazine digitale che racconta idee, storie, protagonisti del cambiamento. Scriviamo di cooperazione e innovazione sociale, ambientale, economica, digitale, organizzativa, etica e filosofica.

Se vuoi restare in contatto con noi iscriviti alla nostra newsletter.

[…] le persone, non con i valori immobiliari”. Intervista a Elena Granata07/04/2022 acqua “L’impronta idrica non si delocalizza”. Intervista a Massimo Marino22/03/2022 Ifab “Saremo un ponte tra ricerca e imprese”. Il direttore […]