Marica Di Pierri è una giornalista e dirige la testata EconomiaCircolare.com. Laureata in giurisprudenza, con un dottorato in diritti umani, da quindici anni si occupa di ecologismo e giustizia ambientale.

Dal 2007 è portavoce e siede nel direttivo dell’Associazione A Sud, una delle realtà che hanno promosso, insieme a singoli cittadini, la prima causa contro lo Stato italiano per inadempienze sui temi connessi al riscaldamento globale. Un’azione legale che ha un nome molto evocativo: Giudizio Universale. Il prossimo 30 giugno interverrà al Tedx Salon Bologna dedicato ai temi delle migrazioni e della giustizia ambientale. Nel frattempo l’abbiamo sentita…

Cos’è il giudizio universale?

Il Giudizio universale e il nome di una campagna nazionale, lanciata il cinque giugno 2019 in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente. Aderiscono circa 120 organizzazioni, movimenti e società scientifiche.

Aveva come obiettivo quello di preparare il campo per il deposito dell’atto di citazione in giudizio dello Stato italiano che è avvenuto un anno fa, il 5 giugno 2021.

L’atto è stato depositato presso il Tribunale civile di Roma. I ricorrenti formali dell’azione legale sono 203 e si tratta quindi di un’azione collettiva: 24 sono associazioni, la prima firmataria è l’Associazione a Sud che ha lanciato la campagna.

Tra le altre organizzazioni, ne cito giusto alcune per rilevanza, ci sono la Società meteorologica italiana di Luca Mercalli, l’Associazione Medici per l’ambiente (Isde) l’Associazione Terra, la Rete della conoscenza.

Ci sono inoltre 160 cittadini e cittadine, residenti e stranieri residenti in Italia e anche 17 minori. Alcuni bambini, altri adolescenti, rappresentati in giudizio dai loro genitori, per sottolineare il tema dei diritti delle future generazioni e della giustizia intergenerazionale.

Da quel momento a oggi cosa è avvenuto?

Il 14 dicembre del 2021 c’è stata una prima udienza in modalità telematica per verificare la regolare Costituzione delle parti e finalmente il 21 giugno (oggi ndr), si terrà la seconda udienza in cui le parti si troveranno nell’aula di tribunale una di fronte all’altra.

Da una parte il team legale che rappresenta i 203 ricorrenti, composto dall’avvocato patrocinante Luca Saltalamacchia e da giuristi, avvocati e docenti universitari tra cui l’avvocato civilista del foro di Lecce Raffaele Cesari e il docente di diritto climatico dell’Università del Salento Michele Carducci.

Dall’altra parte ci sarà l’Avvocatura dello Stato a difendere appunto lo Stato, rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Cosa chiedete?

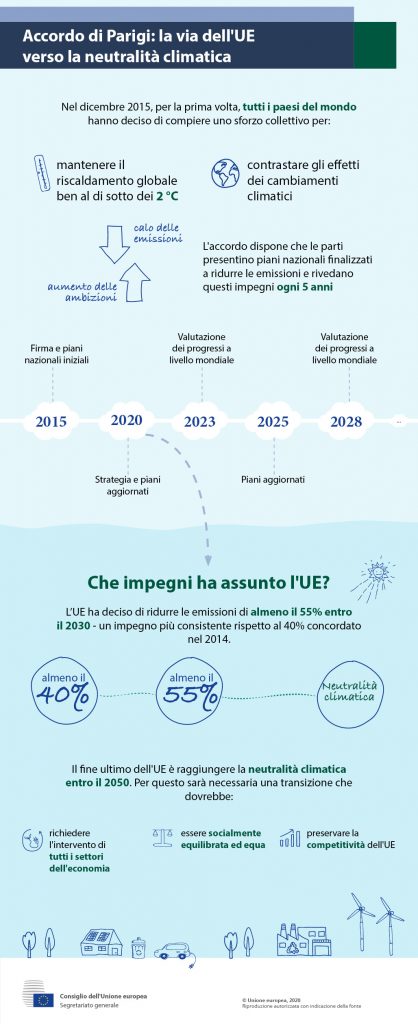

Quello che noi chiediamo al tribunale è innanzitutto di riconoscere che l’Italia è responsabile di inazione climatica. Riteniamo che le politiche climatiche messe in campo nel nostro Paese non sono all’altezza della sfida internazionale in atto. E neanche degli impegni che la stessa Italia ha scelto di sottoscrivere firmando l’accordo di Parigi.

Poi facciamo un passo ulteriore, e chiediamo al tribunale di condannare lo Stato a moltiplicare i suoi sforzi di riduzione delle emissioni climalteranti, responsabili del riscaldamento globale.

Ma non è un po’ generico quel “moltiplicare gli sforzi”?

Infatti abbiamo commissionato uno studio specifico a Climate Analiytics un centro di ricerca sulla scienza del clima, di rilevanza internazionale con sede in Germania. A loro abbiamo chiesto una cose precisa: calcolare quale sarebbe la percentuale di riduzione che l’Italia dovrebbe garantire. E non in astratto ma tenendo conto sia delle responsabilità storiche, quindi di quanto l’Italia ha già immesso in atmosfera rispetto ad altri Paesi più virtuosi, sia dell’approccio di equità. Un indicatore riconosciuto nel diritto climatico e che tiene conto dei mezzi economici e tecnologici su cui ogni singola nazione può contare.

E cosa è emerso dallo studio?

Dai calcoli di Climate Analiytics è emerso che l’Italia, per rispettare questi principi, dovrebbe ridurre al 2030 del 92% le sue emissioni climalteranti rispetto al 1990. Questa è pertanto la richiesta principale. Poi, chiaramente, c’è una formula di chiusura che aggiunge a questa richiesta molto altro, lasciando ovviamente al Tribunale la facoltà di indicare la percentuale che riterrà opportuna per garantire la stabilità climatica del nostro territorio.

Nel frattempo come si sta comportando il nostro Paese?

Molto male. Per citare un dato aggiornato che ha pubblicato Eurostat, l’Italia è perfettamente in linea con la media europea e se compariamo l’ultimo trimestre del 2019 con l’ultimo trimestre del 2021, possiamo notare che non solo non abbiamo ridotto le emissioni, ma che le abbiamo aumentate dell’8%. Un trend in continua ascesa che, se mantenuto, ci porterà a fine secolo ben oltre i tre gradi di aumento delle temperature con buona pace dell’obiettivo di 1,5° che dovremmo rispettare in virtù degli accordi di Parigi.

A peggiorare la nostra condizione c’è che l’Italia, a differenza di altri paesi come Francia e Germania, non ha una legge climatica.

Ci sono dei piani strategici. C’è il Piano nazionale integrato energia e clima. Prima c’era la Strategia energetica nazionale, ora c’è il piano per la transizione ecologica. Ma non sono leggi esecutive.

Sono piani strategici che, se non sono implementati attraverso delle normative di attuazione, non non hanno nessuna efficacia concreta.

Dall’8 febbraio 2022 l’ambiente è in Costituzione, pensi sia una svolta o è ancora troppo distante il piano de iure da quello de facto in tema di giustizia ambientale, nel nostro Paese?

Di certo è una novità importante salutata con gioia da tutto il mondo ecologista.

Si tratta di una lacuna del nostro ordinamento in qualche modo colmata e che contiene un importante ed esplicito richiamo all’interesse delle future generazioni.

Si tratta di un passaggio che permette lo sviluppo di azioni pubbliche in questa direzione e costituisce un bel passo avanti sul piano culturale e simbolico.

Ovviamente per avere una ricaduta reale c’è bisogno di far seguire misure puntuali.

Le cosiddette “liti climatiche” nel mondo sono ormai migliaia. Quali sono le punte più avanzate e le nazioni più attive?

Come spesso accade nel campo delle cause collettive, anche le climate litigation nascono nella tradizione giuridica anglosassone e in particolare negli Stati Uniti, dove si è sviluppato, prima che altrove, questo fenomeno.

L’Unep, l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’ambiente, quando nel 2017 ha stilato il primo report per raccontare il fenomeno, si contavano 884 contenziosi climatici, di cui oltre 600 negli Stati Uniti.

Tre anni dopo, erano diventati più di 1550, di cui 1002 negli Stati Uniti. Adesso sono più di 2000. Parliamo quindi di un fenomeno in rapidissima evoluzione, che interessa più di 40 Paesi anche europei, dove dal 2019 sono arrivate vittorie importantissime.

Ce ne puoi parlare?

La prima sentenza che ha aperto la strada verso la consapevolezza che la causa legale è uno strumento che può funzionare è stato il caso olandese risoltosi con la vittoria della Fondazione Urgenda.

Un caso partito nel 2013, ma arrivato a sentenza definitiva nel 2019, dopo aver vinto tutti i gradi di giudizio.

Poi c’è stato, l’anno scorso, il caso clamoroso della sentenza della corte costituzionale tedesca, che ha costretto il governo a rivedere la legge climatica. Un caso che è stato presentato da un piccolo gruppo di giovanissimi che hanno valutato come inadeguata la percentuale di riduzione delle emissioni del 55% al 2030, per garantire il loro diritto al futuro.

Infatti, la legge climatica tedesca è stata prontamente rivista al rialzo, fissando il nuovo obiettivo di riduzione al 65% nel 2030. E poi ci sono casi in Francia, in Belgio e in Irlanda e primi segnali anche da Paesi del “sud del mondo”: dal Pakistan all’India fino alla Colombia.

Ecco perché era il momento di provarci anche in Italia.

Non tutte le climate litigation sono uguali però.

Possiamo dire che esistono tre tipi di climate litigation.

Le cause contro gli Stati in quanto inadempienti rispetto agli accordi firmati a Parigi, in cui si inserisce quella italiana. Poi ci sono le cause contro le multinazionali dove esiste un unicum giuridico, quello della Shell condannata dal tribunale della Corte dell’Aja a ridurre del 45% le emissioni di CO2 entro il 2030.

Infine c’è la terza categoria, che riguarda le cause legali climatiche contro singoli progetti considerati incompatibili con il contrasto ai cambiamenti climatici. Un esempio è la causa vinta contro l’ampliamento dell’aeroporto di Londra o comunque le cause contro singoli impianti, oleodotti, poli estrattivi vista la loro incompatibilità climatica.

E poi arrivano anche le prime multe per greenwashing.

Sì, questo è un tema collaterale rispetto all’obiettivo delle litigation, che è sempre il miglioramento delle politiche climatiche. Però è un tema molto importante dal punto di vista comunicativo, perché assistiamo continuamente a un greenwashing spinto da parte di molte imprese.

Ormai il tema della sostenibilità è diventato un terreno di cattura cognitiva da parte delle imprese. Vengono utilizzati i codici comunicativi del green per rifarsi in qualche modo una verginità.

La strategia solitamente consiste nel prendere piccoli progetti ininfluenti rispetto alla mission aziendale per riposizionare la reputazione dell’intero gruppo.

Ad esempio Eni, la multinazionale di casa nostra, che si racconta come un campione dell’economia circolare è stata condannata per pubblicità ingannevole. Non si può predicare di essere responsabili da un punto di vista ambientale, quando il core business rimane l’estrazione di gas e petrolio.

Veniamo a oggi. La guerra sta accelerando o ritardando la transizione ecologica?

Secondo me ci troviamo in un momento in cui le politiche energetiche italiane stanno andando verso un prolungamento della dipendenza dalle fonti energetiche fossili.

Quindi sì, ho l’impressione che la guerra stia ritardando la transizione. Del resto lo stesso concetto di transizione energetica, dà un’idea di lentezza infinita, di qualcosa che richiede tempi lunghi che non abbiamo più. Li avevamo, ma li abbiamo sprecati visto che sono trascorsi quasi trent’anni dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Ancora una volta i decisori politici stanno cedendo alla tentazione di utilizzare la contingenza per mettere in secondo piano la lungimiranza.

Nel nostro Paese quando si parla di diversificazione, in verità si pensa perlopiù ai fornitori, spesso tutt’altro che democratici, e non alle fonti energetiche.

Inoltre, le scelte che stiamo facendo adesso finiranno per allungare la nostra dipendenza da fonti fossili perché, se investo in infrastrutture energetiche per il trasporto, lo stoccaggio e la rigassificazione vuol dire che per ammortizzare tali investimenti, li dovrò utilizzare per ancora molti anni.

Quando invece servirebbe un impulso deciso verso le fonti rinnovabili.

Purtroppo, come dice Amitav Ghosh, siamo affetti da “grande cecità”.

C’è un recente libro di Andreas Malm con un titolo che sembra un programma: Come far saltare un oleodotto. Una stagione di sabotaggi ambientali è all’orizzonte?

È un libro che non ho ancora letto, ma che posseggo già.

Non so rispondere a questa domanda. Io credo che ci sia una sensibilità ambientale crescente e credo che occorra moltiplicare gli strumenti di pressione per ottenere il cambiamento auspicato.

Perché quelli che conosciamo, dalle mobilitazioni all’utilizzo degli strumenti di “partecipazione”, come ad esempio le osservazioni ai piani strategici, purtroppo non fanno la differenza.

É quindi importante che ci si organizzi attraverso anche altri tipi di forme di lotta. Noi, ad esempio, abbiamo scelto di utilizzare in questa fase, gli strumenti legali.

Ci sono comunque delle esperienze come quelle del movimento tedesco Ende Gelände che porta avanti tutta una serie di azioni di blocco delle centrali a carbone.

Sono movimenti che mettono in campo i corpi stessi degli attivisti.

Credo che possa aprirsi una stagione di questo tipo per sollevare l’attenzione verso una necessità che non è più rimandabile.

Del resto qualche anno fa, è quello che hanno fatto Sandro Veronesi e Roberto Saviano portando i loro corpi nel mediterraneo per sollevare l’attenzione sui tanti migranti che li annegavano.

A mio avviso il blocco degli impianti contaminanti e azioni di questo tipo non sono da considerare atti violenti. Sono azioni dimostrative che sicuramente danno fastidio, ma che però non si traducono in atti violenti. Li considero pertanto strumenti legittimi di contrapposizione rispetto ad un modello che non lascia spazi di democrazia e di partecipazione reali.

Tu sei anche una giornalista e dirigi la testa economiacircolare.com. Non credi la “erre” assente in questo ambito sia quella di riduzione: della produzione e dei consumi soprattutto di tanta paccottiglia inutile?

La rivista che ho l’onore di dirigere ha fatto proprio un approccio che parte dall’origine del problema. E quindi In controtendenza rispetto al racconto italiano dell’economia circolare che è monopolizzato dal tema del riciclo, dal recupero della materia.

Per carità, è un passaggio importante, ma se vogliamo andare alla radice del problema, dobbiamo parlare di riduzione dei consumi e dei materiali e rispettare la corretta gerarchia dei rifiuti.

Che vuol dire innanzitutto ridurre a monte e poi riparare, riusare, riciclare che è soltanto il 4º passaggio.

E poi insistere sulla progettazione e l’eco-design che deve prevedere, la nuova vita nel fine vita.

Per cercare l’uscita da modelli economici lineari e fondati sulla crescita infinita. Se non si fa questo si finisce per fare circular whashing.

Senza fare troppo spoiler, qual è il tema che proporrai al Tedx Salon di Bologna del prossimo 30 giugno, dedicato ai temi dell’ambiente e dell’immigrazione?

Ho proposto di affrontare il tema della giustizia climatica, per raccontare che il cambiamento climatico, non è solo un tema tecnico-scientifico. È anche, e soprattutto, un tema con profonde implicazioni etico-sociali. In una parola di giustizia.

Change-Makers è il magazine digitale che racconta idee, storie, protagonisti del cambiamento. Scriviamo di cooperazione e innovazione sociale, ambientale, economica, digitale, organizzativa, etica e filosofica.

Se vuoi restare in contatto con noi iscriviti alla nostra newsletter.